GLM-5最具破坏力的玩法来了!结合CC新出的Agent Teams,解锁Vibe coding终极形态!

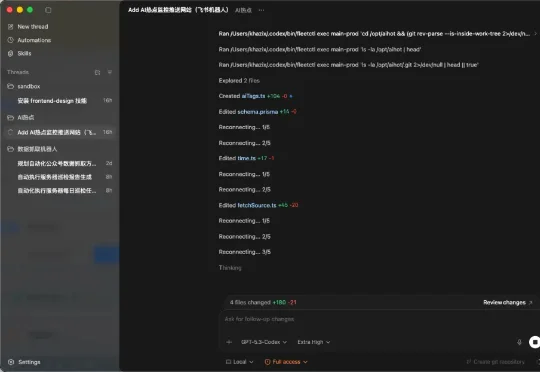

GLM-5最具破坏力的玩法来了!结合CC新出的Agent Teams,解锁Vibe coding终极形态!当大多数人还在测试它的单点逻辑推理能力时,敏锐的开发者已经发现了一个更具破坏力的玩法:将GLM-5的高密度思维模型注入到Anthropic最新推出的Claude Code Agent Teams架构中。

当大多数人还在测试它的单点逻辑推理能力时,敏锐的开发者已经发现了一个更具破坏力的玩法:将GLM-5的高密度思维模型注入到Anthropic最新推出的Claude Code Agent Teams架构中。

在今天,我可以拍着胸脯说,OpenAI的Codex+GPT-5.3-codex,就是你最佳的入门、进阶、毕业的一条龙产品。你要相信我,愚钝如我,也能在它上面感受到进入心流的爽感,一个周末用它,解决了我四五个过去我完全一个人无法实现的开发需求。

1. 一亿美金的壁垒,真的存在吗?

Vibe Coding 的繁荣,可能建立在开源生态的废墟之上。

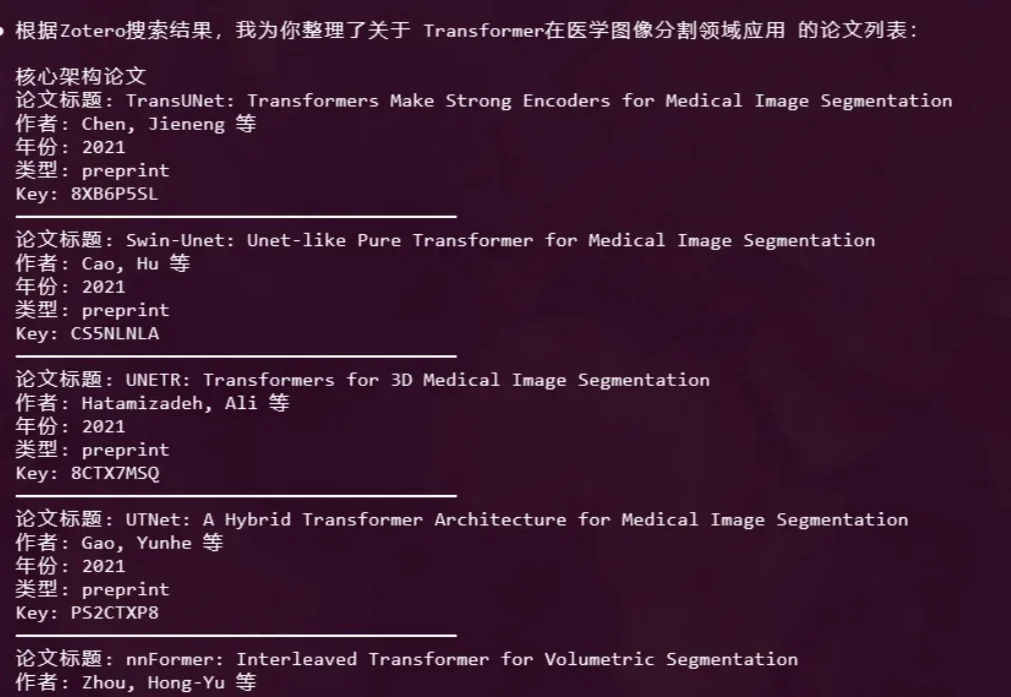

大家好,我是鲁工。 Vibe Coding概念火了之后,顺带在很多领域兴起了Vibe的潮流。比如Vibe PPT、Vibe Video,以及我今天要聊的Vibe Researching。

最近,OpenAI 创始成员 Andrej Karpathy 在推特上分享了他使用 Claude 进行数周高强度编程后的感受。

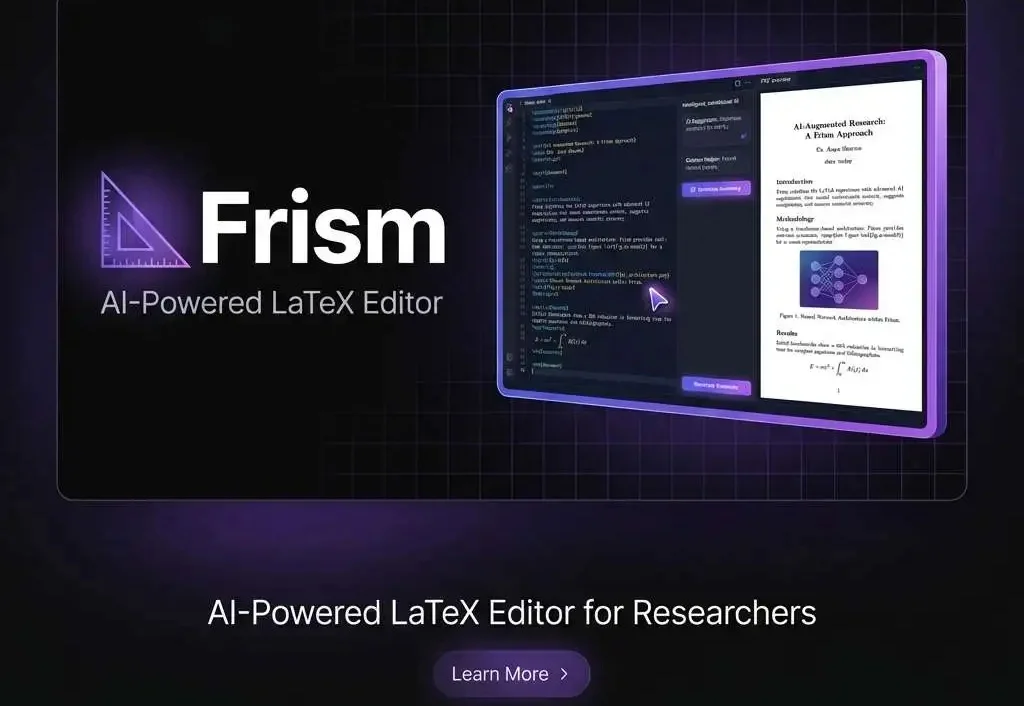

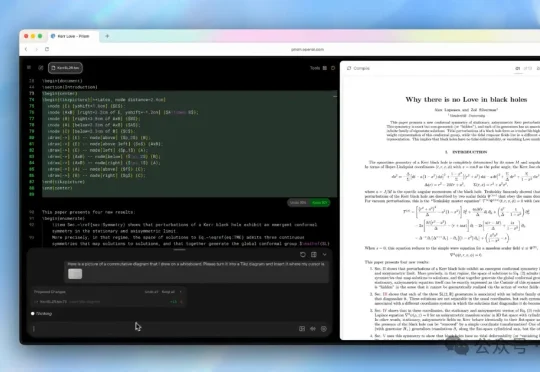

就在今天,OpenAI给肝论文的科研党送上了一份大礼——免费的科研写作平台Prism。 它把GPT-5.2模型深度集成到了在线LaTeX编辑器中,能够直接理解论文的完整结构、公式推导与参考文献。

这是硅谷近期最大的黑色幽默:Cursor CEO亲拆自家招牌。当「Vibe Coding」变成一场盲目的狂欢,技术次贷危机的引信已被悄悄点燃。

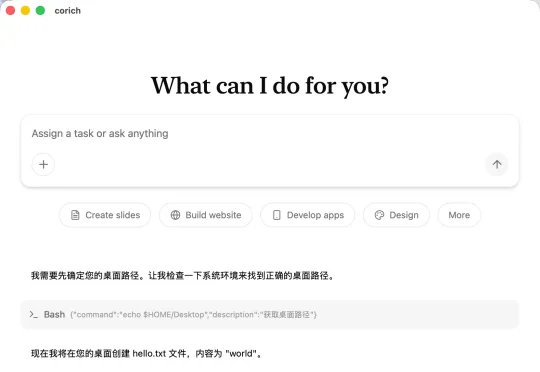

复盘一下我vibe coding 一周,开发 WorkAny 的过程,很有意思。 1. 上周三在香港办卡,临时起意想做个桌面 Agent 项目,对标 cowork,晚上回到广州开始写代码 2. 初期目标是快速发布,没时间去研究哪个 Agent 框架好用了,看很多人在用 claude agent sdk,先用这个吧

刚刚,英伟达杰出工程师许冰(Bing Xu)在 GitHub 上开源了一个新项目 VibeTensor,让我们看到了 AI 在编程方面的强大实力。从名字也能看出来,这是 Vibe Coding 的成果。事实也确实如此,这位谷歌学术引用量超 20 万的工程师在 X 上表示:「这是第一个完全由 AI 智能体生成的深度学习系统,没有一行人类编写的代码。」